「絵本」と聞くと、小さな子どもたちが読むもの…というイメージが強いかもしれません。でも実は、家庭科の授業で絵本を作ることで、子どもへの理解や生活力の大切さを学ぶことができるんです。

本記事では、中学生や高校生が授業で取り組む幼児向け絵本づくりのポイントや、おすすめのストーリーネタ、実際の成功事例までをたっぷりご紹介。絵本づくりの魅力を再発見してみませんか?

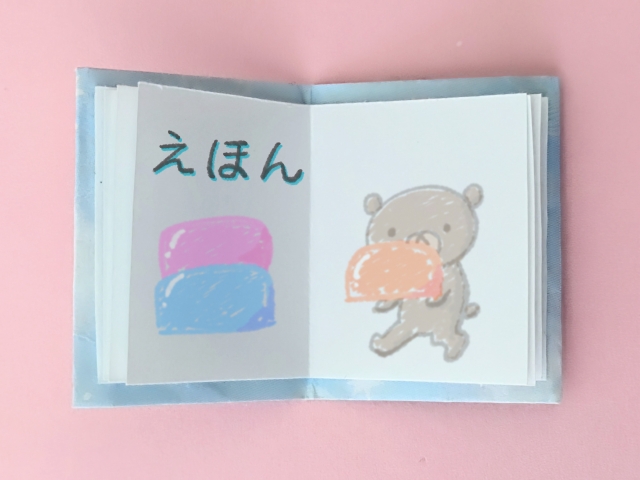

幼児向け絵本作りの基本

簡単なストーリーの構成

幼児向けの絵本では、ストーリーはシンプルであることが大切です。起承転結を分かりやすくし、一つの出来事を中心に展開すると、子どもたちも内容を理解しやすくなります。また、日常で感じることや経験することを物語に盛り込むと、幼児が共感しやすくなります。

幼児に最適なテーマ

幼児が興味を持ちやすいテーマには、食事やあいさつ、着替えといった生活習慣、家族や友達、動物との関わりがあります。さらに、春夏秋冬の季節の行事や自然の変化なども、絵本の題材としてぴったりです。

みんな見てほしい

手作り布絵本第2弾が完成しました~っ

今回は息子がだいすきなアンパンマンで作ったよ♥️⸝⸝

制作期間は半年以上…!今回も手縫いでがんばった❤️

息子がだいすきなキャラたちと知育になる仕掛けも入れて、愛情込めて作ったのでぜひ見てほしいです⭐️#ハンドメイド pic.twitter.com/eikefRVysv— ︎︎︎︎ ☺︎ (@kKmWypEGl1VgYXh) October 12, 2024

作品を作成する際のポイント

絵本を作るときには、カラフルな色使いで視覚的に楽しめるようにしましょう。また、文字は大きく、使う言葉もできるだけ簡単にすると、幼児でも読みやすくなります。絵と言葉がしっかり対応していることで、内容の理解がさらに深まります。

おすすめのストーリーネタ5選

楽しい日常を描くストーリー

例えば「はるくんのあさごはん」では、朝の支度や朝食の様子を通じて、幼児に日常の大切さや生活習慣を楽しく伝えることができます。「ゆうちゃんのいちにち」では、家族との触れ合いやお手伝い、遊びなどを描くことで、家庭での温かい時間を表現できます。

夢と冒険の物語

「くつしたとぼうけん」は、片方だけになった靴下が家の中を探検するというユニークな物語で、想像力を刺激します。「ほしをとりにいったクマ」は、空を見上げて星を取りに行くというファンタジックな旅を描き、夢の世界に浸る楽しさを伝えることができます。

心温まる友情の物語

「りんごとバナナのおともだち」では、違う存在でも仲良くなれるというメッセージを込めており、相手を認める大切さを学べます。「ともだちってすてき」は、友達とのけんかと仲直りを描き、感情のやりとりや絆の深まりを伝えるストーリーになっています。

家庭科の授業での絵本作り

中学生による幼児向け絵本

中学生が幼児向けの絵本を作る際には、まず幼児の発達段階を理解することが大切です。言葉の選び方や内容の構成を、幼児の視点に合わせて工夫する必要があります。また、家庭科の学びを活かし、食事や生活習慣、家族との関わりなど、身近な家庭生活を題材にすると、リアリティのある作品になります。

高校生の創造力を生かす

高校生の場合は、より高い表現力や想像力を活かして、テーマに深みを持たせた絵本作りが期待できます。例えば、環境や多様性といった少し抽象的なテーマでも、幼児にわかりやすく伝える工夫が可能です。また、オリジナルキャラクターを創り出すことで、物語に個性や魅力を加えることができます。

絵本作りの課題と取り組み方

絵本作りの授業では、グループワークによる協力が欠かせません。役割分担をしながら、ストーリーボードを作成して全体の構成を確認します。完成した作品は、発表の場を設けて他の生徒や保育園児に読み聞かせるなど、実際に伝える経験を通して学びが深まります。

絵本制作のための準備

必要な材料と道具

絵本を制作するためには、色鉛筆やマーカー、画用紙、のり、はさみなどの基本的な文房具が必要です。これらは手作業での絵本作りに適しており、手に取った感覚や表現力を高めることにもつながります。また、デジタルで制作する場合は、タブレットやパソコンを使って絵や文字を描いたりレイアウトしたりすることも可能です。目的や学年に応じて使い分けるとよいでしょう。

今回の絵本の作り方を備忘録を兼ねて雑に纏めてみました〜!

こちらは表紙の作り方。

リプ欄に本文の作り方を繋げてます! pic.twitter.com/o7yL1zmGbC— 借字もなか■3/30 3号館 の29b (@shakujimonaca) January 29, 2025

製作時間の計画

絵本作りには時間を要するため、あらかじめ5~6時間程度を目安にスケジュールを立てておくとスムーズです。作業は「計画 → 下書き → 清書 → 仕上げ」といった工程に分けて行うことで、無理なく完成まで進めることができます。それぞれの工程に必要な時間を配分することもポイントです。

作品のイラストのアイデア

イラストを考えるときは、幼児にとって身近な動物や道具をモチーフにすることで、親しみやすさが増します。また、表情豊かなキャラクターを描くと、幼児の興味を引きやすくなります。キャラの感情が伝わるような表現を意識すると、より魅力的な絵本に仕上がります。

ストーリー作成のヒント

教訓を盛り込む方法

幼児向け絵本には、自然な形で道徳的なテーマや教訓を盛り込むことが大切です。例えば「お友だちにやさしくしよう」や「使ったものは片づけよう」といったメッセージを、キャラクターの行動や物語の展開を通して伝えることができます。説教くさくならないように、最後にご褒美があったり、行動の結果が描かれていたりすることで、幼児にも伝わりやすくなります。

リズム感のある文章作り

絵本の文章には、繰り返しのある言葉やリズム感のあるフレーズを取り入れると効果的です。例えば「トントントン」「くるくる、ぴたっ」などの擬音語や、リズムよくつながる言い回しは、耳で聞いて心地よく、読み聞かせにも適しています。テンポよく進む文章は、子どもたちの集中力を保ちやすくします。

反復要素の活用法

同じフレーズを何度も登場させることで、幼児に安心感を与えたり、物語の流れを覚えやすくしたりする効果があります。例えば「〜して、〜して、そして…」という流れを繰り返す構成にすると、先の展開を予想しながら楽しむことができます。毎回少しずつ展開に変化を加えることで、飽きさせずに興味を引きつけることができます。

家庭科の授業を活かした絵本

授業で学んだ内容を反映

絵本作りには、家庭科の授業で学んだ内容を効果的に反映させることができます。例えば、食事のマナーや衣服の手入れ、家族の役割など、生活に直結したテーマを取り上げることで、幼児にとっても身近で理解しやすい内容になります。絵本を通して、生活の大切さを伝えることができます。

中学生が教える楽しさ

絵本作りを通して、中学生自身が幼児に伝える喜びを体験できます。自分の考えたストーリーやキャラクターが幼児に伝わったときの反応を見ることで、大きな達成感を味わうことができるでしょう。また、保育士のように「誰かに伝える」「相手の目線で考える」といった視点を持つきっかけにもなります。

幼児への共有の仕方

完成した絵本は、保育園への読み聞かせ訪問などで幼児に直接届けることができます。また、コロナ禍や時間の制約などで対面が難しい場合には、動画や音声の録音を活用する方法もあります。こうした共有の工夫により、制作した作品がより多くの人に届くようになります。

絵本作りの成功事例

生徒の作品を紹介

これまでの授業では、生徒たちが制作した個性豊かな絵本が数多く誕生しています。たとえば「おかたづけだいさくせん」という作品では、片付けが苦手な主人公が冒険を通して整理整頓の大切さに気づいていくというストーリーで、幼児にも分かりやすく共感を得やすい内容になっています。

高評価を得たストーリー

評価の高かった作品には、親しみやすい日常をテーマにしたものや、色使いや構図に工夫を凝らした絵本が多く見られました。登場人物の表情や動きにこだわることで、絵だけでも物語が伝わるようになっており、幼児からも好評を得ています。

制作の感想とエピソード

生徒からは「初めて幼児の気持ちを考えて作品を作った」「子どもの目線で表現するのが難しかったけど楽しかった」といった感想が多く寄せられました。実際に幼児に読んでもらった際の反応を見て、自分の絵本が誰かに届いた実感を得られたというエピソードもあり、達成感のある学びとなっています。

作品発表の場を作る

学校内での展示会

完成した絵本は、学校内で展示会を開いて発表することができます。たとえば、壁新聞形式で制作の様子や感想を紹介したり、図書室などに絵本コーナーを設けて自由に読めるようにしたりすることで、多くの人に作品を見てもらう機会が生まれます。

保護者参加のイベント

保護者を招いた絵本読み聞かせ会を開催するのもおすすめです。生徒が自分の作った絵本を読み聞かせることで、家庭でも話題にしやすくなり、作品への理解や共感が深まります。また、完成した絵本を製本してプレゼントにすることで、記念として残すこともできます。

評価基準とフィードバック

作品の評価では、内容のまとまりや表現力、アイデアの工夫、チームでの協力の様子などを総合的に見てフィードバックを行います。教員からの講評だけでなく、生徒同士で感想を伝え合う時間を設けると、相互の学びにつながります。

ストーリーの短縮化技術

重要な要素の見極め

絵本のストーリーを短くまとめるには、伝えたい内容の中でも特に大事な要素を明確にすることが大切です。主人公が誰で、何を目指して行動し、どんな出来事があって、どう終わるのか。この4つのポイントに絞ることで、物語の核がぶれずに伝わります。

内容を凝縮する方法

話をコンパクトにするためには、セリフや場面の数を減らす工夫が必要です。登場人物のやりとりを簡潔にしたり、背景の描写を省略したりすることで、全体のボリュームを調整できます。また、説明的な言葉の代わりにイラストを活用することで、視覚的に補いながら伝えることも可能です。

幼児向けの表現方法

幼児に伝えるためには、できるだけ平易で分かりやすい言葉を使うことがポイントです。さらに、キャラクターの表情や言動に感情を込めることで、内容がより印象的になります。喜びや悲しみ、驚きといった感情を豊かに表現することで、幼児の共感を引きやすくなります。